青谷川右俣

~時折り雨脚の強くなるなか、しっとりとした山行が楽しめる~

2025年3月16日

天気は朝から雨、時折り激しく降るとの予報。雨の日はガスがかかって、しっとりと幻想的は水墨画のような雰囲気が好きだ。山の木々はたっぷりの水分を得て晴れの日よりも生き生きしているのがよくわかる。

湿った落ち葉などの堆積物や、樹々が放出するフィトンチッドのすがすがしい芳香は、雨の日にとくに強く感じるから胸いっぱいに吸い込みたいものだ。体中が浄化される気分になれる。

今回は久しく訪れていない青谷川流域の探索にでかけた。とくに、上野道のコルに突き上げる幅広の谷筋は、以前からマークしていたものだ。

雨の六甲駅、流石にハイカーの姿はない。青谷口までバスに乗ろうかと思ったけど、時間はあるのでのんびり歩いていく事に。先日痛めた、アキレス腱の付着部に強い痛みを感じるが、すぐになじむので気にしない。

青谷道登山口に着くころには雨が一時的にあがり、途中のベンチから大阪湾がレンズ効果のおかげかスッキリと見渡せた。

青谷道には滝行を行う宗教団体が、河川敷に勝手に立てた違法工作物が多くみられる。管理者がいなくなれば、結局は廃墟化して壮大なゴミの山となる。左岸に点在する廃墟がいい例だ。上下水道も通ってないのに、排泄物はどこに行くのやら。

そんなわけで、大日大聖不動明王の先の橋を渡ったところから入渓していく。ここから下流は、水量の多い時期以外は入る気になれない。ちなみに大日大聖不動明王のみそぎ用の滝水は、老婆谷からパイプで引水している。

入渓地点の川幅は広いが、倒木が結構あってこの先の荒れた渓相を想像させる。

入渓すぐの谷止めは、私称「酔いどれ堰堤」と呼んでいる。ハングオーバーの翌日のような顔つきがユーモラスだ。

オレンジ色の藻は、鉄酸化細菌が水に含まれる鉄分を凝集したもので、それが赤さびになって現れたもの。触ると確かに、硫黄臭にも似た鉄臭ささがある。

まずは、左岸より谷止めを越えていく。

進んですぐに2号谷止めが見えてくる。ここも左岸より越えていく。天端までの高さがないので、楽に越えていける。

谷止めの先は、地形図でも明確にわかる分岐になる。まずは、左俣を探索してみよう。写真でもすでに次の谷止めが見えている。

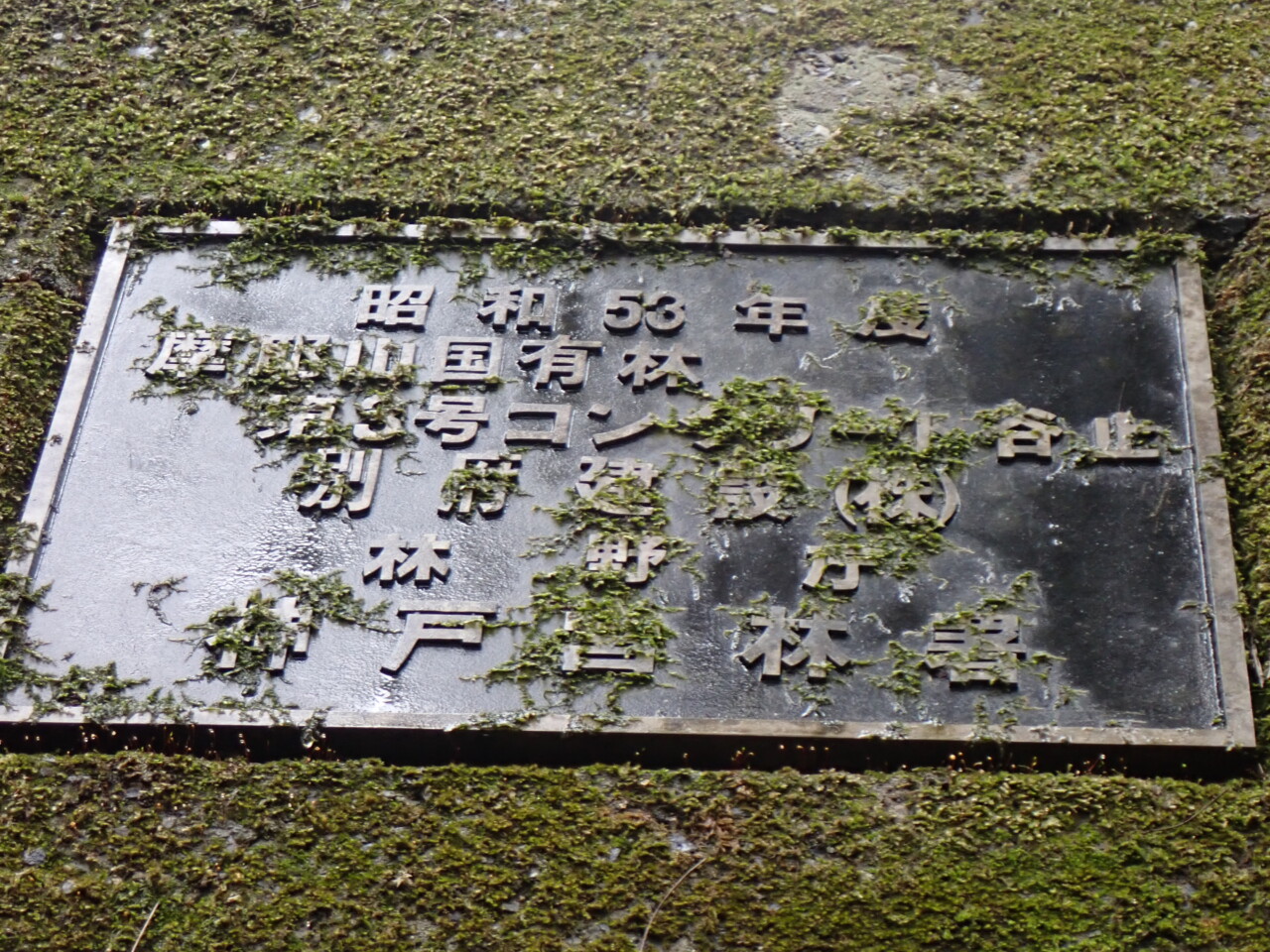

3号谷止めも左岸より越えていく。管轄によって、神戸森林整備事務所と神戸森林事務所(旧神戸営林署)があるのでややこしい。

谷止めを越えると、右岸は階段状の擁壁になっている。その横の水路のようになった所を進んで行く。なんとなく、摩耶山のロープウェイ尾根西谷に似ている感じがした。

水路上の所を過ぎると、流木の供給源のような倒木だらけの荒れた場所を通過する。先を見ると、谷幅が急に狭くなっているので、「あれ?もう終わりかな」と思わせる。進んでみると、なんとも不思議な椀状というか円形状に侵食された場所があった。

そして、その先はまた狭くなり巨大な石が谷を塞いでいた。

斜度が一気に増してくると、今度は落石の供給源の様相を呈してくる。左上になんとも危うい石があって、今にも転がってきそうなので、一気に登っていく。

左俣入って30分、役割を終えた小さな谷止めを越えると、三方壁に囲まれた場所に行き着く。正面は3mほどの土砂壁で、無理すれば登れなくもなさそうだが、今日はなんの装備も持ってきていないので無理をせず引き返すことにする。

この先、すぐの所を青谷道が通っている。

先の分岐に向かって谷を下っていく。初見の場所は頻繁に後を振り返って、その景色を覚える習慣をつけるようにしたい。

撤退や道迷いなどで、元来たルートを通るときに見覚えがあると確実に戻れるからだ。谷筋の下りでは道迷いより、浮石などでの滑落に注意するが、特に尾根筋を下る際は、この登りでの振り返りの景色が更なる道迷いを防ぐのに役に立つのだ。

コメント