六甲山エリア

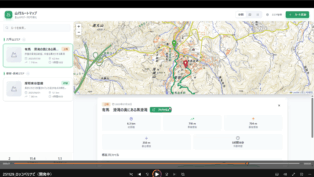

六甲山エリア 市ケ原テン泊

真冬の市ケ原でまったりテン泊~今季最大の寒波が襲来との予報のなかソロで寒さも楽しむ~2026年1月10日~11日最初の計画では、箕谷駅から衝原湖行きのバスに乗って、余裕の丹生山神社でテン泊予定でした。ところが当日、仕事がかなり長引いて衝原湖...

六甲山エリア

六甲山エリア  その他

その他  摩耶・長峰エリア

摩耶・長峰エリア  摩耶・長峰エリア

摩耶・長峰エリア  摩耶・長峰エリア

摩耶・長峰エリア  摩耶・長峰エリア

摩耶・長峰エリア  六甲山エリア

六甲山エリア  六甲山エリア

六甲山エリア  六甲山エリア

六甲山エリア  須磨・菊水・鍋蓋・再度エリア

須磨・菊水・鍋蓋・再度エリア  須磨・菊水・鍋蓋・再度エリア

須磨・菊水・鍋蓋・再度エリア  須磨・菊水・鍋蓋・再度エリア

須磨・菊水・鍋蓋・再度エリア  丹生山・帝釈山エリア

丹生山・帝釈山エリア  丹生山・帝釈山エリア

丹生山・帝釈山エリア  丹生山・帝釈山エリア

丹生山・帝釈山エリア  西播エリア

西播エリア  西播エリア

西播エリア  西播エリア

西播エリア  比良山系

比良山系  比良山系

比良山系  その他

その他  その他

その他  その他

その他  よもやま話

よもやま話  よもやま話

よもやま話  よもやま話

よもやま話